Ha hecho saltar por los aires el maleficio de que las actrices van perdiendo el sitio cuando van ganando edad

NotMid 22/10/2023

Estilo de vida

Realmente Streep pertenece a un escaso linaje de actrices de Hollywood. Profesionales de más o menos potencia (en su caso, absoluta) capaces de levantar a pulso una carrera en el mundo macho del cine de los años 70 sin dar un escándalo ni pisar los photocalls con un expediente estrambótico. Sin dar que hablar es cada vez más difícil hacerse sitio en cualquier parte, pero en el cine un poco más. Y ella lo ha hecho, a la vez que iba ganando espacio en esa otra zona escurridiza: el prestigio de una estrella. Los prestigios de ahora exigen alguna escena sacada de quicio. Por ejemplo: salir borracho de un club privado, con el traje embadurnado de lo que sea y un novio o novia agarrada de la mano mientras avanzas a un coche con chófer escupiendo a los fotógrafos.

Meryl Streep es una gran actriz sin necesidad de ese reborde exhibicionista. Pronto escogió la interpretación como horizonte. Viene de una familia normal (con todo lo que eso significa) asentada en New Jersey. Aprendió a interpretar esforzándose, porque lo suyo va por otro lado. Se graduó en Yale y en los comienzos del camino interpretó a algunas mujeres escritas por Shakespeare. Tuvo la fortuna de que el productor Dino de Laurentiis la rechazara para el papel de novia de King Kong por no ser “suficientemente guapa”. Entendió que le bastaba con ser una gran actriz. Y ahí está.

Pero lo que impresiona de Meryl Streep es la mirada capaz de hacer remolinos frente a la cámara. La tensión quieta de su manera de interpretar. La honestidad. La elegancia duradera. El que tome posición y diga en una gala de los Globos de Oro que “la violencia llama a la violencia” para explicarle cosas elementales al tarugo sulfúrico de Donald Trump. Algunos denuncian que eso es berrea de “izquierda caviar”. Para otros, sentido común. En esta vida, cuando tienes ideas propias, no te dejan seguir andando sin algo de martirio. Meryl Streep no guarda dentro ningún tesoro especial, sino la constancia y la inteligencia de alguien que se va haciendo mejor sin tirar de estridencias. El triunfo produce placer y desolación a partes iguales, pero a ella (por fuera) no le notas demasiado ni lo uno ni lo otro.

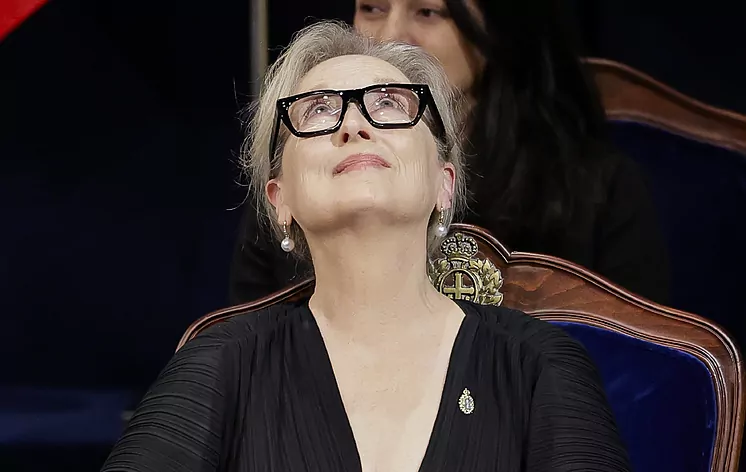

El discurso que dispensó en la entrega de los Premios Princesa de Asturias fue preciso, aunque abusó del concepto “empatía”, convertido ya en farfolla del buenismo coach. La ciudadana Meryl Streep importa igual que la actriz Meryl Streep, aunque nos gusta la actriz. Tiene algo luminoso y secreto. Dicho esto, de su trabajo sobresale lo que tiene que sobresalir. También por ella sabemos de la utilidad de cine. Es tan buena actriz que puede hacernos creer cualquier cosa, pues el arte auténtico siempre tiene un fondo de veracidad. Da igual a quién interprete. Tiene la capacidad de dar voz y forma a mujeres tan distintas (atormentadas, invisibles o perversas) que ella sola puede ser una antología entera del cine, y un poco de la humanidad. También asesta a sus personajes una ración de alma tan exacta que podrías confundirlos sin esfuerzo con la realidad.

Cada vez que la cámara la enfoca es como si regresase de algún lugar dónde sólo unos pocos han estado. El espectáculo es magnífico. No se trata de ninguna pureza, sino de una formidable bastardía: la de saber que todas las existencias empiezan y terminan igual. Son los ingredientes de en medio los que las distingue. Su don de actriz es saber aplicar el condimento necesario a cada una cuando alguien grita “¡acción!”. Puede ser la mujer hacendosa de Los puentes de Madison empujando su pasión hacia Clint Eastwood o establecer un poderoso juego de miradas con Christopher Walken y Robert de Niro en El cazador. O lavarse el pelo como nadie en Memorias de África.

Meryl Streep ha hecho saltar por los aires el maleficio de que las actrices van perdiendo el sitio cuando van ganando edad. Esa también es parte de su obra. Algunas de sus interpretaciones son tan prodigiosas que lograr ese estado de gracia no debe ser muy distinto del momento en que algunos artistas alcanzan a pintar el aire o la indolencia de la luz.